【英検対策】3級合格のための一次試験・二次試験対策を解説

英検3級は中学卒業レベルの英語力を認定する資格で、取得すれば高校受験でのアピールや、今後の英語学習への大きな自信につながります。しかし、どのように効率よく準備すれば良いか悩む方も多いでしょう。

この記事では、英検3級の一次試験(筆記・リスニング)と二次試験(面接)それぞれの攻略法を、詳しく解説します。

.webp)

【この記事で分かること】

・英検3級の一次試験の対策方法

・英検3級の二次試験の対策方法

・学習計画作成のポイント

英検3級の一次試験対策を技能別に紹介

英検3級の一次試験は、筆記とリスニングの2つのパートに分かれており、筆記は65分間、リスニングは25分間で行われます。

詳しくは以下の表をご覧ください。

| 測定技能 | 大問 | 形式・課題 | 解答形式 | 問題数 | 時間配分の目安 |

|---|---|---|---|---|---|

| リーディング | 1 | ・短文の語句、空所補充(適切な語句を選択する) | 4肢選択 | 15 | 8~10分 |

| 2 | ・会話の空所補充(適切な語句を選択する) | 5 | 3~5分 | ||

| 3 | ・長文の一致選択(内容への質問に答える) | 10 | 20分 | ||

| ライティング | 4 | ・Eメール(返信メールを書く) | 記述 | 1 | 15分 |

| 5 | ・英作文(質問に対する意見を論述する) | 1 | 15分 | ||

| 筆記合計 | 32問 | 61~65分 | |||

| リスニング | 1 | ・会話の応答(会話の最後の発話の応答で最も適切なものを選択する) | 3肢選択 | 10 | 25分 |

| 2 | ・会話の内容(内容への質問に答える) | 10 | |||

| 3 | ・文の内容(内容への質問に答える) | 4肢選択 | 10 | ||

| リスニング合計 | 30問 | 25分 | |||

参考:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_3/solutions.html

一次試験の測定技能は、「リーディング」「ライティング」「リスニング」の3つです。

どの技能においても、土台となる「単語・文法対策」は欠かせません。そのうえで、各技能ごとの対策を進めていきましょう。

単語・文法対策

英検3級では、中学校卒業程度の語彙力と基本的な文法力が問われます。

必要な単語レベルは約1,300語程度とされているため、まずは頻出単語を重点的に学習しましょう。英検対策用の単語帳には派生語が一緒に載っているので、セットで覚えると効率的です。

また、英検3級の大問1では、約半分が文法問題となっています。中学校で学習する基本的な文法(時制、助動詞、比較、接続詞など)を、浅く幅広く勉強しておきましょう。

リーディング対策

リーディングでは、短文の語句や会話文の空所を補充する問題、パッセージの内容に関する質問に答える問題が出題されます。

傾向として、家や学校、食事、天気など、身近な話題が多く出題されるため、日常生活で使われる英語表現を理解し、適切に使えるようになる必要があります。各問題形式別に対策法を詳しく見ていきましょう。

短文の語句・空所補充

短文の語句・空所補充問題は、1文または2文程度の短い英文の空所に、適切な語句を選んで入れる問題です。

■解答戦略

- まず文全体を読み、文脈を把握しましょう。

文の意味を理解できれば、空所に入れるべき語句の品詞が見えてきます。 - 空所に入るべき品詞(名詞、動詞、形容詞など)や文法要素(時制、単数・複数など)を推測します。

- 選択肢を検討し、文法的に誤っているものや文脈に合わないものを除外し、消去法で解答を絞り込みましょう。

■解答時間の目安

大問全体の目標解答時間は、約8〜10分が目安です。

短文の空所補充問題は問題数が最も多いため、一つひとつを短時間で回答することが重要です。1問あたり30秒程度で解答し、長文読解やライティングのための時間を確保しましょう。

■過去問

大問1では、短い文や会話文の空所に、文脈に合う単語、熟語(イディオム)、または文法的に正しい語句を4つの選択肢から選ぶ問題が出題されています。

(1)

A:Your sister is a nurse, isn't she?

B:No, that's not ( ). She is a doctor.1 clean

2 true

3 easy

4 fine

引用:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/kakomon/2024-3-1ji-3kyu.pdf

【大問1 (1)】

■考え方

Aが「君の妹は看護師ですよね?」と確認しているのに対し、Bは「いいえ、それは( )ではありません。彼女は医者です」と否定しています。文脈から「それは事実ではない、正しくない」という意味にする必要があるので、正解は 2 true です。

なお、「That's not true.」は「それは本当ではありません」という意味の定型表現です。

ほかの選択肢(1 clean: きれいな, 3 easy: 簡単な, 4 fine: 元気な、素晴らしい)では意味が通りません。

会話文の文空所補充の攻略 (5問、目標解答時間:約3~5分)

大問2では、2〜3往復程度の短い会話文の一部が空所になっており、そこに最も自然に入る文や語句を選択肢から選ぶ問題が出題されます。

■解答戦略

- 会話全体を読み、登場人物の関係性や会話の状況、話題を把握します。例えば、友人同士の会話なのか、お店での会話なのかなど、状況を理解しましょう。

- 空所の前後にある発言に注意し、空所が果たすべき役割(質問、応答、同意、提案など)を推測します。

- 選択肢を一つずつ空所に当てはめて、会話の流れとして自然かどうかを判断し、会話の流れとして不自然なもの、文法的に誤っているものを消去していきます。

■解答時間の目安

大問2は全5問程度で構成されており、全体で約3〜5分で解答するのが理想です。1問当たり約1分を目標に解くとよいでしょう。

■過去問

以下の問題では、ある夫婦の会話シーンが出題されています。

Wife: Mike, you can’t wear that suit to Sally’s wedding.

Husband: ( )

Wife: It’s too old. Go and put on your nice gay one.

- What’s wrong with it?

- Can you remember?

- What are you going to wear?

- Are you married?

引用:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/kakomon/2024-3-1ji-3kyu.pdf

【大問2(16)】

■考え方

この問題の答えは、1. What’s wrong with it?です。

妻が「そのスーツは着ていけない」と述べたあと、続けて「古すぎるからよ」と理由を説明しています。この理由が、直前の夫の発言に対する「答え」になっているため、夫は空欄で「なぜダメなのか?」と理由を聞いたと考えるのが自然です。

正答に迷った場合は、会話の雰囲気をイメージし、会話がポジティブなのかネガティブなのかをつかむと解きやすくなります。また、日常的な会話でよく使われる応答のパターン(質問に対する答え、提案に対する反応など)に慣れておきましょう。

長文の内容一致選択

大問3は、掲示・案内文、Eメール・手紙文、説明文などの比較的長めの英文を読み、内容に関する質問に答える形式です。各質問には4つの選択肢が用意されており、その中から本文の内容と一致するものを選びます。

■全体の解答戦略

- 設問先読み

長文を読む前に、必ず設問に目を通しましょう。本文を読む際にどの情報に注目すべきかが明確になり、目的意識を持って効率的に読み進められます。「何について書かれているか」を先に知ると、文章の理解が格段に早くなります。 - スキミングとスキャニング

最初にタイトルや各段落の最初の文などを拾い読み(スキミング)して、文章全体の大まかな流れを掴みましょう。次に、設問に含まれるキーワードを手がかりに、本文中から関連する箇所を探し出す(スキャニング)技術を活用します。 - 本文の構造

多くの場合、設問は本文で情報が出現する順序に沿って作られています。第1問の答えは前半に、第2問の答えはその後に……、という傾向を意識すると、答えを探す範囲を絞り込めるでしょう。 - 消去法

本文の内容と矛盾する選択肢や、本文中に言及されていない選択肢を除外しましょう。明らかに違う選択肢を消すと、正解に近づきやすくなります。 - 根拠のマーキング

解答の根拠となった本文中の箇所に下線を引いて印をつけておくと、見直しや再確認しやすくなります。特に迷った問題は、時間があれば確認できるようにしておきましょう。

■文章タイプ別戦略

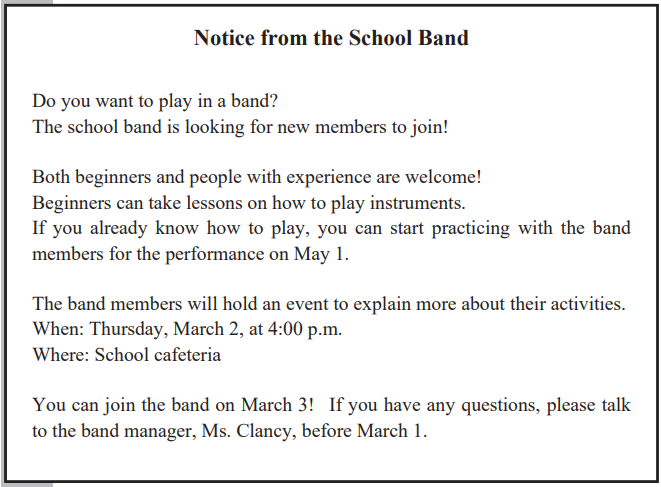

[A] 掲示・案内 (2問)

引用:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/kakomon/2024-3-1ji-3kyu.pdf

【大問3A】

- 特徴

イベントの告知、施設の案内、セール情報、規則などが書かれています。文章は比較的短めで、日時、場所、料金、連絡先などの具体的な情報が多く含まれています。

- 注目ポイント

- 数字:日付、時間、年齢、金額、電話番号、部屋番号などの具体的な情報。

- 固有名詞(大文字で始まる語):人名、地名、施設名、イベント名など。

- 目的・主題を示す語:タイトルや見出しにある Sale, Meeting, Notice, Information などの単語。

[B] Eメール・手紙文 (3問)

引用:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/kakomon/2024-3-1ji-3kyu.pdf

【大問3B】

- 特徴

通常、二人の間で交わされるメールや手紙のやり取りが多く出題されます。送信者と受信者の関係性や、メールの目的を理解しましょう。

- 注目ポイント

- 差出人(From:)と受信人(To:):誰と誰のやり取りかを確認します。

- 各メール(手紙)の目的:質問、依頼、情報提供、計画の相談など、メールが何のために書かれたかを理解します。

- 質問と応答:一方が質問し、もう一方が答える、という流れを追いましょう。

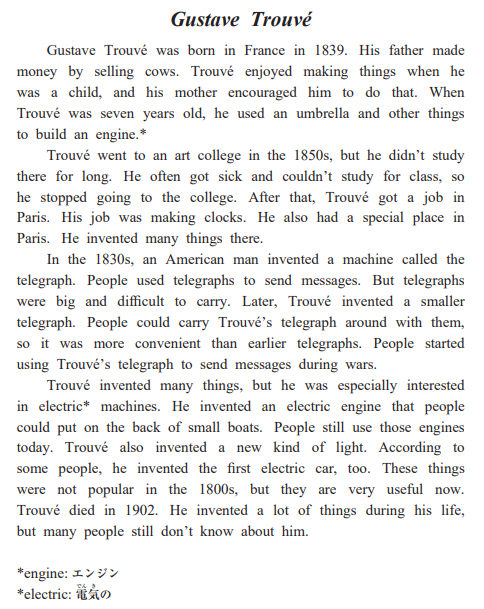

[C] 説明文 (5問)

引用:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/kakomon/2024-3-1ji-3kyu.pdf

【大問3C】

- 特徴

あるトピック(人物、場所、動植物、出来事、文化など)について説明する、比較的長めの文章です。複数の段落で構成されており、トピックに関するさまざまな側面が紹介されています。

- 注目ポイント

- タイトル:文章全体の主題を示しています。

- 各段落の最初の文:その段落の要点(トピックセンテンス)が書かれているパターンが多いです。

- 接続詞:However(しかし)、Also(また)、So(だから)、Because(なぜなら)など、話の展開を示す語に注意しましょう。

- 主題と詳細:文章全体のメインテーマと、それを補足する具体例や詳細情報を区別する必要があります。

■回答時間の目安

大問3は10問程度で構成されており、全体で約20分程度で解答するのが理想です。文章の難易度や長さによって調整が必要ですが、基本的には1問当たり約2分を目標に解くとよいでしょう。

ライティング対策

ライティングでは、Eメールの返信を英文で書く問題と、質問に対する意見を英語で作文する問題が出題されます。

英検公式サイトによると、質問に対して的確に答えていない解答は0点になったり、減点対象になるとされています。問題に対して正確に答えなければなりません。

それぞれの問題形式の特徴と対策法について、詳しく解説します。

Eメールの返信

ライティング問題の第1問は、友人からのEメールに返信する問題です。

■形式

まず友人からのEメールを読み、その内容を理解します。

メールには状況説明と通常2つの質問が書かれているため、質問に答える形で返信メールを作成しましょう。作成する際は、指定された15〜25語という語数制限を守らなければなりません。

また、解答欄からはみ出してしまうと減点となる可能性があるため、文字の大きさや配置にも注意が必要です。

■問題例

友人からのメール

Hi,

Thank you for your e-mail.

My mother says that you will go to a summer festival next week.

I have some questions for you.

How will you go to the summer festival? And what time will it start?

Your friend,

James

返信メール

Hi, James!

Thank you for your e-mail.

【ここに記載する文章を作成する】

Best wishes,

引用:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/kakomon/2024-3-1ji-3kyu.pdf

【大問4 ライティング】

■解答時間の目安

解答時間の目安は15分程度です。

■解答戦略

- 導入(任意)

導入部分として、メールを受け取ったことへの言及や内容への簡単な感想を書くと自然な流れになります。

例:「Thank you for your message.」「I heard you went to the library.」「It sounds fun!」など

ただし、すでに返信メールの中に同じ文が記載されている場合は、改めて同じ文を書く必要はありません。 - 質問1への回答

相手からの1つ目の質問に答えます。この問題では、「How will you go to the summer festival?」という質問に答えましょう。 - 質問2への回答

1つ目の質問に回答したら、2つ目の質問にも答えます。この問題では、「What time will it start?」という質問に答えましょう。 - 結び(任意)

語数に余裕があれば、最後に簡単なコメントや関連する一文を加えると、より自然な返信メールになります。

意見論述問題

ライティング問題の第二問は、与えられた質問に対して自分の意見とその理由を述べる問題です。

■形式

「What…?」「Which…?」「Do you…?」などの形式の質問に対し、自分の意見を明確に述べ、その理由を2つ挙げる必要があります。解答する際は、指定された25〜35語の範囲を厳守しましょう。語数が極端に少ない、または多い場合は減点の対象となります。

■問題例

・QUESTION

What month do you like the best?

(この質問に対する自身の考えとその理由を2つ、英文で記載する)

引用:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/kakomon/2024-3-1ji-3kyu.pdf

【大問5】

■解答時間の目安

解答時間の目安は15分程度です。

■解答戦略

- 第1文 - 意見表明

まず第1文で質問に対する自分の考えを明確に述べます。

例:「I think (that)…」「I like A better than B.」「Yes, I do. / No, I don't.」など - 第2文(任意) - 理由提示宣言

第2文では、「I have two reasons.」などの表現を使って、「これから理由を2つ述べますよ」と、採点者に対して事前に示しましょう。 - 第3文 - 理由1

第3文では、最初に述べた自分の意見を支える1つ目の具体的な理由を説明します。 - 第4文 - 理由2

第4文では、意見を支える2つ目の具体的な理由を説明します。1つ目の理由とは異なる視点から理由を述べましょう。

リスニング対策

リスニングでは、日常生活のさまざまな会話や短い文章を聞き取り、内容を理解する能力が問われます。

具体的には、会話の応答文を選ぶ問題や会話の内容に関する質問に答える問題、短い文章に関する質問に解答する問題が出題されます。

全体の解答前略

リスニング問題の解答戦略は、以下のとおりです。

■先読み(予測)

リスニングでは、音声が流れる前に問題をあらかじめ見ておき、内容を確認しておきましょう。先読みをしておけば、どのような問題が出るかを予想でき、必要な情報に集中して聞けるからです。

先読みでは、選択肢の共通点を見つけて、注意して聞かなければならない部分を予想しておくのがポイントです。例えば、選択肢が季節を表している場合、共通点は「時期」になるため、どの季節について話しているのかに注意して聞く必要があります。

■聞き取れなかった場合、その問題に固執しない

リスニング中に一部を聞き取れなくても慌てず、その問題に固執しないようにしましょう。

もし聞き取れなかった場合は、聞き取れた部分から推測するか、最も可能性の低い選択肢を除外して、最善の回答をしてください。

次の問題のアナウンスが始まる前には、何らかの答えを選んでおくようにしましょう。1問の失敗を引きずって、後続の問題に影響を与えるのを避けるためです。全問正解を目指すのではなく、確実に解ける問題で得点を積み重ねましょう。

第1部:会話への応答

リスニング問題の第1部は、会話への応答を選ぶ形式です。

■形式

イラスト付きの短い会話(A→B→A)を聞き、Aの最後の発話に対するBの応答として最も適切なものを、読み上げられる3つの選択肢から選びます。選択肢は問題冊子に印刷されておらず、音声でのみ提示されます。問題数は10問で、音声は1回しか流れません。

■解答戦略

まず、最後の話者(Aの2回目の発話)に全神経を集中させましょう。この部分が応答を必要とする質問や発言である場合が多いからです。

Aの2回目の発話が何を求めているか(質問、意見、提案など)を判断しましょう。問題冊子に印刷されているイラストも、状況を理解するヒントとして活用できます。

第2部:会話内容の理解

リスニング問題の第2部は、会話の内容理解を問う形式です。

■形式

第1部より少し長めの男女の会話を聞き、その内容に関する質問(音声で流れる)に対して、問題冊子に印刷された4つの選択肢から答えを選びます。問題数は10問で、音声は2回流れます。

■解答戦略:2回の放送を戦略的に活用する

- 1回目の放送

会話全体のトピック、話者、状況を把握し、特に最後に流れる質問文を注意深く聞き取りましょう。1回目の放送では、会話の大まかな流れを掴むのが重要です。 - 放送間

聞き取った質問に基づいて、問題冊子に印刷された選択肢を検討します。 - 2回目の放送

1回目で聞き取った質問の答えとなる具体的な情報に焦点を当てて聞き、選択を確認します。

第3部:文章内容の把握

リスニング問題の第3部は、一人の話者による話を聞いて内容を理解する問題です。

■形式

短いモノローグ(物語、アナウンス、説明文など)を聞き、その内容に関する質問(音声で流れる)に対して、問題冊子に印刷された4つの選択肢から答えを選びます。トピックは人物紹介、場所の案内、出来事の説明、自然科学、学校のアナウンスなどです。問題数は10問で、音声は第2部と同様に2回流れます。

■解答戦略:第2部と同様に、2回の放送を有効活用する

- 1回目の放送

文章全体の主なトピック(冒頭で述べられることが多い)を把握し、最後に流れる質問文を正確に聞き取りましょう。 - 放送間

質問に基づいて、印刷された選択肢を確認します。 - 2回目の放送

質問の答えとなる具体的な詳細情報に集中して聞き、解答を確定させます。数字、日時、場所、人物の名前などの具体的な情報は、注意深く聞き取りましょう。

英検3級の二次試験(面接)対策を紹介

対策を紹介.jpg)

二次試験は約5分間の個人面接で、一人の面接官が英語力を評価します。以下の表で、試験の全体像を確認しましょう。

| 測定技能 | 形式・課題 | 解答形式 | 問題数 |

|---|---|---|---|

| スピーキング | 音読 (約30語のパッセージを読む) | 面接委員1名と一対一で行う、個人面談 | 1 |

| パッセージへの質問 (音読したパッセージの内容への質問に答える) | 1 | ||

| イラストへの質問 (イラストの人物の行動や物の状況を描写する) | 2 | ||

| 受験者について (日常の身近な事柄への質問に答える。 ※カードの内容に直接関係ない内容も含む) | 2 |

参考:https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_3/solutions.html

試験ではまず、約30語程度の短いパッセージを音読します。次に、そのパッセージに関する質問に答え、続いて提示されたイラストの中の人物の行動や物の状況を英語で描写します。

最後に、自分自身の身近なことに関する質問に答えましょう。

二次試験の流れと合格するためのポイント

二次試験では、入室から退室まで、以下のような一連の流れがあります。

- 入出

- 挨拶・着席

- 自己紹介・問題カードを受け取る

- 黙読と音読

- パッセージの質問から終了まで

- 退室

試験は入室した瞬間から始まっているため、事前に練習しておきましょう。挨拶や受け答えの態度も評価の対象です。

音読や質問への回答だけでなく、面接官とのコミュニケーション全体が見られているため、リラックスして自然な英語で話すように心がけましょう。

1.入室

入室前に受付で面接カードと携帯電話収納ケースを受け取ります。スマートフォンの電源は必ず切り、収納ケースに入れて首から下げましょう。

控室に着いたら、面接カードに必要事項を記入します。面接カードは保護者が記入しても問題ありません。保護者は控室での面接カード記入まで付き添いが認められています。

係員の指示があったら、手荷物を持って面接室前まで移動します。面接室に入る際は、3回ノックしてから入室しましょう。

2.挨拶・着席

面接官に「Hello.」と挨拶されたら「Hello.」と元気よく返しましょう。そのあと「Can I have your card, please? 」と言われるので「Here you are. 」と答えて面接カードを渡します。

面接官に「Please sit down. 」や 「Please have a seat.」 と言われたら、お礼を言って着席しましょう。必ず着席を促されてから座ってください。

着席する際は、手荷物は荷物用の椅子の上、なければ足元に置くようにして、膝の上に置かないようにします。

3.自己紹介・問題カードを受け取る

着席後、面接官が「What's your name?」など、名前を聞いてくるので、「My name is〜」と答えましょう。また、「This is the Grade 3 test, OK?」など、受験級も確認されるため、「OK」と返事をします。

自己紹介が済むと「問題カード」が渡されるため、渡されたら面接官の目を見てしっかりとお礼を言いましょう。

4.黙読と音読

問題カードを受け取ったら、面接官から20秒間のパッセージ黙読時間が与えられます。この時間で、文章の大まかな意味を理解しましょう。

黙読時間が終わると、問題カードの音読を指示されます。音読の際は、単調にならないように強弱をつけて読みましょう。焦らずはっきりと聞き取れる大きさの声と発音で読むのが大切です。

読み間違いをしても、言いなおせば問題ありません。わからない単語があっても読み飛ばさずに、ローマ字読みでも良いので伝えましょう。

5.パッセージの質問から終了まで

「Please look at the passege.」と言われたあと、パッセージについて質問されるため、注意して聞きましょう。No.1は問題カードを見ながら答える問題、No.2と3はイラストについて問われます。

No.3が終わったら、「Please turn the card over.」と問題カードを裏返して机に置くように指示されます。問題カードを裏返したあとも、受験者の好きなことややりたいことなどを聞かれるので、あらかじめ答えを考えておきましょう。

6.退室

テストが終わると、問題カードを返すように言われるので、指示に従って返します。面接官に「You may go now.」と言われたらお礼を言って退室しましょう。退室時には、忘れ物をしないようにご注意ください。

なお、面接の一連の流れは、英検公式サイトが提供する「英検バーチャル二次試験」で確認できます。事前に流れを把握しておくと、当日の不安を軽減できるでしょう。

面接の練習方法

二次試験で高得点を取るには、音読の練習や質問への回答を準備するだけでなく、実際の面接場面を想定した練習を重ねる必要があります。ここでは、自宅でも取り組める練習方法をご紹介します。

多くのパッセージを音読する

二次試験の最初にはパッセージを音読しなければならないため、日頃からさまざまな種類の英文を声に出して読む練習が必要です。過去問や英検対策の問題集に掲載されているパッセージを活用して、毎日少しずつでも音読する習慣をつけましょう。

ただし、独学では変な発音の癖がつく場合もあるので、録音して自分の声を聞き返すと効果的です。

フレーズを覚えて考えた英文はすぐ使えるように練習する

面接中に役立つフレーズをいくつか覚えておきましょう。例えば、質問を聞き取れなかったときや考え中のとき、少し待ってほしいときのフレーズは、回答に困ったときでも役に立ちます。

また、考えた英文がすぐに口から出てくるように練習すると、本番でもスムーズに話せるようになります。

オンライン英会話を利用する

パソコンやタブレット、スマートフォンから利用できるオンライン英会話は、二次試験対策として非常に効果的です。

オンライン英会話は、サービスの種類も豊富で、学びたいポイントだけを受講できるサービスもあるため、自分に最適な講座を見つけやすいでしょう。とくに、海外講師のレッスンは、質の良い二次試験対策となります。

マグナのオンライン英会話は、AIキャラクターと24時間365日いつでも英会話の練習ができ、専属英語プロコーチがつくので、安心して学習を進められます。クラウドAIシステムを活用してコーチが学習データを分析してくれるため、効率的な苦手の克服が可能です。

\楽しく学んで英検対策!詳細はこちら/

.webp)

さらに、「マグナのオンライン英会話」では、英検5級から2級までの各級に対応した英検専用講座をご用意しています。プロのコーチが短期集中で、英検一発合格をサポートするプログラムです。詳細は以下からご確認ください。

英検3級対策を成功させる!学習時間の目安と学習計画の立て方

英検3級に合格するためには、効率的な学習計画が必要です。自分の現在の英語力に合わせた学習時間を設定し、学習計画を立てましょう。

英検3級に合格するために必要な学習時間の目安と、効率的な学習計画の立て方について、以下より詳しく解説します。

学習時間の目安

英検3級に合格するために必要な学習時間は、一般的に15〜200時間程度が目安とされています。

しかし、あくまで目安であり、現在の英語力、特に中学校で習う学習事項をどの程度理解しているかによって、必要な時間は異なるでしょう。

中学3年生レベルの学習を終えている人であれば、15〜20時間で合格できる可能性があります。もし未学習の文法項目が多い場合は、それらを習得するための追加の時間が必要です。

学習計画の立て方

英検3級に合格するには、以下のステップで学習計画を立てるのがおすすめです。

- 現状把握

まず、過去問1回分を時間を計って解いてみましょう。答え合わせをして、どの技能、どの大問で点数を落としているかを確認し、自分の弱点を明確にします。大問ごとの正答率が6割を下回る場合は、その分野が苦手だと考えられます。 - 学習可能時間を算出

毎日どのくらいの時間を学習に充てられるかを考え、週ごと、日ごとの学習目標を設定しましょう。例えば、平日は1日1時間、週末は2〜3時間など、確保できる時間を決めます。継続するためには、無理のない範囲で時間を決めましょう。 - 苦手分野の重点学習

計画には、苦手分野を克服するための時間を重点的に組み入れます。弱点を補強すると、全体のスコアアップにつながるためです。 - 進捗確認

学習を進めるなかで、計画通りに進まない場合もあるでしょう。定期的に計画を見直し、必要に応じて柔軟に計画を調整します。 - 直前期の対策

試験1〜2週間前は、新しいことを覚えるよりも、これまで学習した内容の総復習を行います。苦手な単語や文法の再確認、過去問を使った時間配分の練習に集中しましょう。

まとめ

英検3級は中学卒業レベルの英語力を認定する資格です。一次試験では、リーディング、ライティング、リスニングの3つの技能、二次試験は面接形式でスピーキングが評価されます。

一次試験対策では、単語・文法の基礎を固め、日常的な会話や説明文を理解する力を養いましょう。二次試験は、面接全体の流れを理解し、入室から退室までの一連の動作も含めて練習が必要です。

マグナのオンライン英会話では、AIキャラクターとの24時間365日いつでも英会話練習ができ、専属英語プロコーチによるサポートも受けられます。クラウドAIシステムを活用した学習データ分析で苦手を克服すれば、英検3級合格を効率的に目指せるでしょう。

\楽しく学んで英検対策!詳細はこちら/

.webp)

英検に特化した短期集中コースについても以下からぜひご確認ください。

\英検初受験者も続々と合格中!/